Kenoscromìa

Il termine Kenoscromìa viene spontaneamente alla luce nel 2019, in seguito ad un primo tentativo di riunire in unico corpo verbale tutto il materiale teorico raccolto attraverso gli studi sul colore ma si è evoluta fino a diventare una prassi quotidiana di ascolto e rapporto con la materia e la luce. Nel 2022 ne ho intravisto un’ulteriore possibile espansione strutturandola come una vera e propria disciplina.

Kenoscromìa deriva dall’unione di kenos (vuoto) e chromia (colore). Entrambi i termini sono stati presi dal greco e il significato che deriva dalla giustapposizione di questi due termini diventa “la vibrazione cromatica nel e del vuoto”.

Per quanto possa apparire contraddittoria l’unione di vuoto e colore, ci tengo a precisare che non è stata una scelta razionale viziosa o astratta, bensì una necessità di unire proprio ciò che pareva slegato. Il vuoto esiste, e ne facciamo esperienza ogni giorno in molte delle sue sfaccettature, e il colore viene vissuto come ponte per entrare in contatto proprio con quel vuoto altrimenti invisibile.

Quando nomino il vuoto, lo considero in tutte le dimensioni possibili, anche quelle che ancora non ho esperito personalmente, ma che è innegabile che esistano. In sintesi posso dire che lo intendo come uno spazio-tempo in cui anche la gravità si annulla, sia a livello fisico, che metafisico. In tutti gli studi fatti ho sempre percepito la coerenza tra le scoperte della fisica contemporanea e gli insegnamenti dei grandi maestri spirituali antichi e oggi viventi.

Il colore come filtro per codificare il reale

L’approccio kenoscromico comincia dall’osservazione stessa dei meccanismi psicologici attivi nello sguardo del soggetto osservante. Tali strutture di pensiero si formano nell'individuo per cultura, sensibilità, reazione all’ambiente circostante e influenzano completamente la percezione.

Lo sguardo del pittore non è esente da questo processo, ma utilizza consapevolmente il colore, l’impasto colorato, per dare forma a quel qualcosa che si costituisce come rielaborazione di un’osservazione attenta. Il colore si dispone nello spazio, bidimensionale o tridimensionale, creando delle immagini del mondo filtrate dalla soggettività dell’artista. Quanto più le dimensioni fisiche sono coinvolte in tale percezione e restituzione visiva in forma di opera, tanto più l’opera verrà vissuta come “reale”.

La kenoscromìa mira a creare dei modelli di rappresentazione a quattro dimensioni, compresa quella temporale, affinché il colore possa divenire un parametro di codifica del reale utile a percepire istantaneamente il mondo su più livelli di profondità simultanei. La variazione del colore nel tempo può essere considerata una grandezza fisica (la cangianza) che ci mostra in ogni istante quanto la materia si trasforma entrando in contatto con la luce.

Rap(pre)sentazione

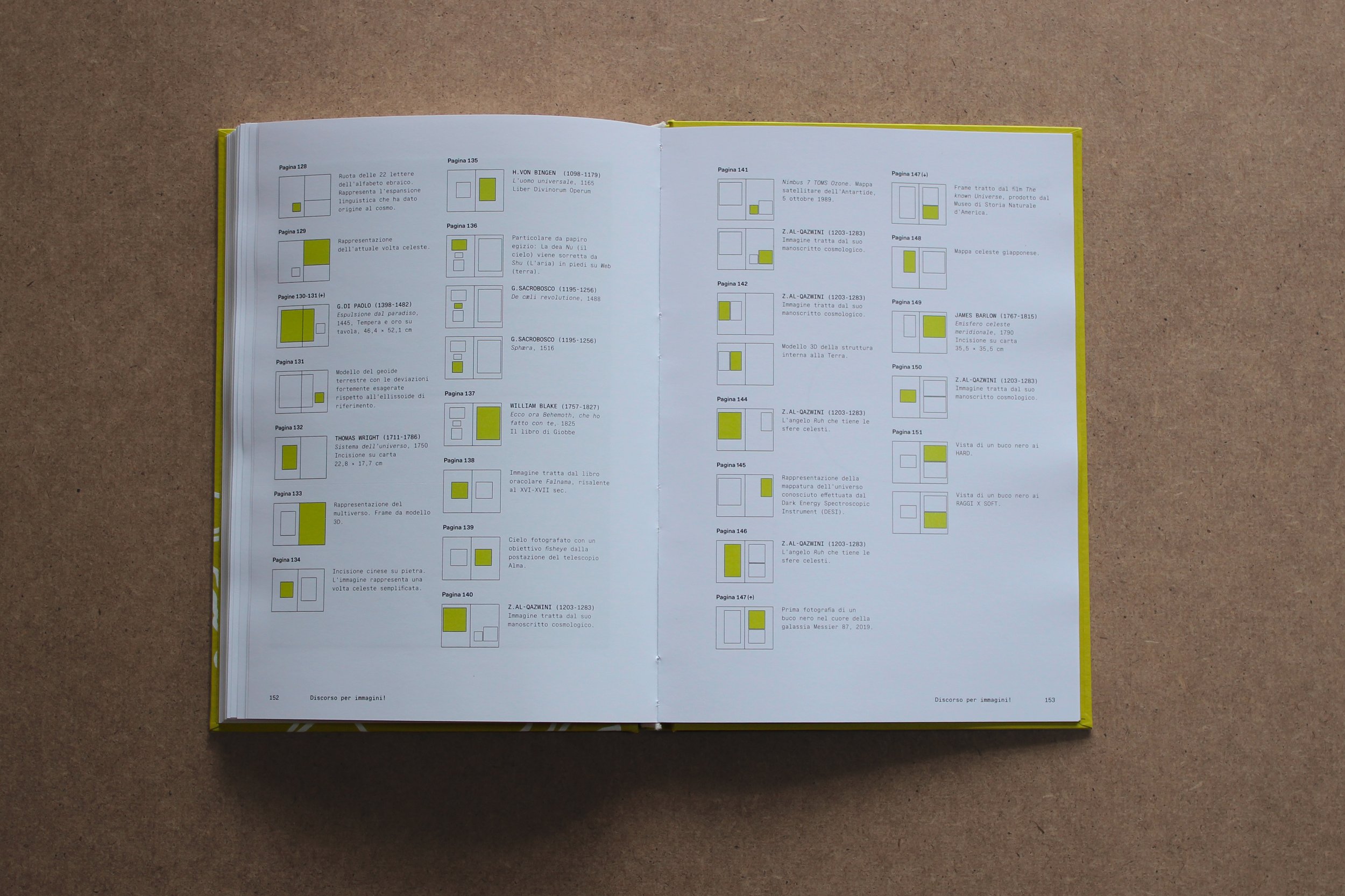

Nel libro “Kenoscromìa. Una pratica di Rap(pre) sentazione” ho fatto uno studio delle immagini cosmologiche e delle teorie cromatiche disponendole in un ordine che evidenzia il passaggio da metodi di rappresentazione bidimensionali a tridimensionali.

Per sintetizzare questa progressione dimensionale, che corrisponde anche allo sviluppo della storia del pensiero in senso cronologico, dei metodi di rappresentazione dell’universo, ho immaginato di spogliare gradualmente la parola Rappresentazione, passando alla presentazione, per giungere alla sentazione, con culmine nell’azione.

Nel 1907 Marcel Duchamp ha concretamente espresso il passaggio da Rappresentazione (mimesìs) alla presentazione (ready-made) togliendo appunto un velo all’arte e al pensiero occidentale. Chissà cosa ne nascerà dal salto quantico che ci porterà diretti nella sentazione.